- Warum das Laden im Eigenheim ein wichtiges Thema ist

- Die technischen Anforderungen: Basis für eine sichere Installation

- Die Planung: Darauf kommt es an

- Die passende Wallbox für jeden Anwendungsfall

- Herausforderungen und ihre Lösungen

- Rechtliche und fördertechnische Rahmenbedingungen

- Fazit: Gut geplant ist halb geladen

- Noch Fragen?

Warum das Laden im Eigenheim ein wichtiges Thema ist

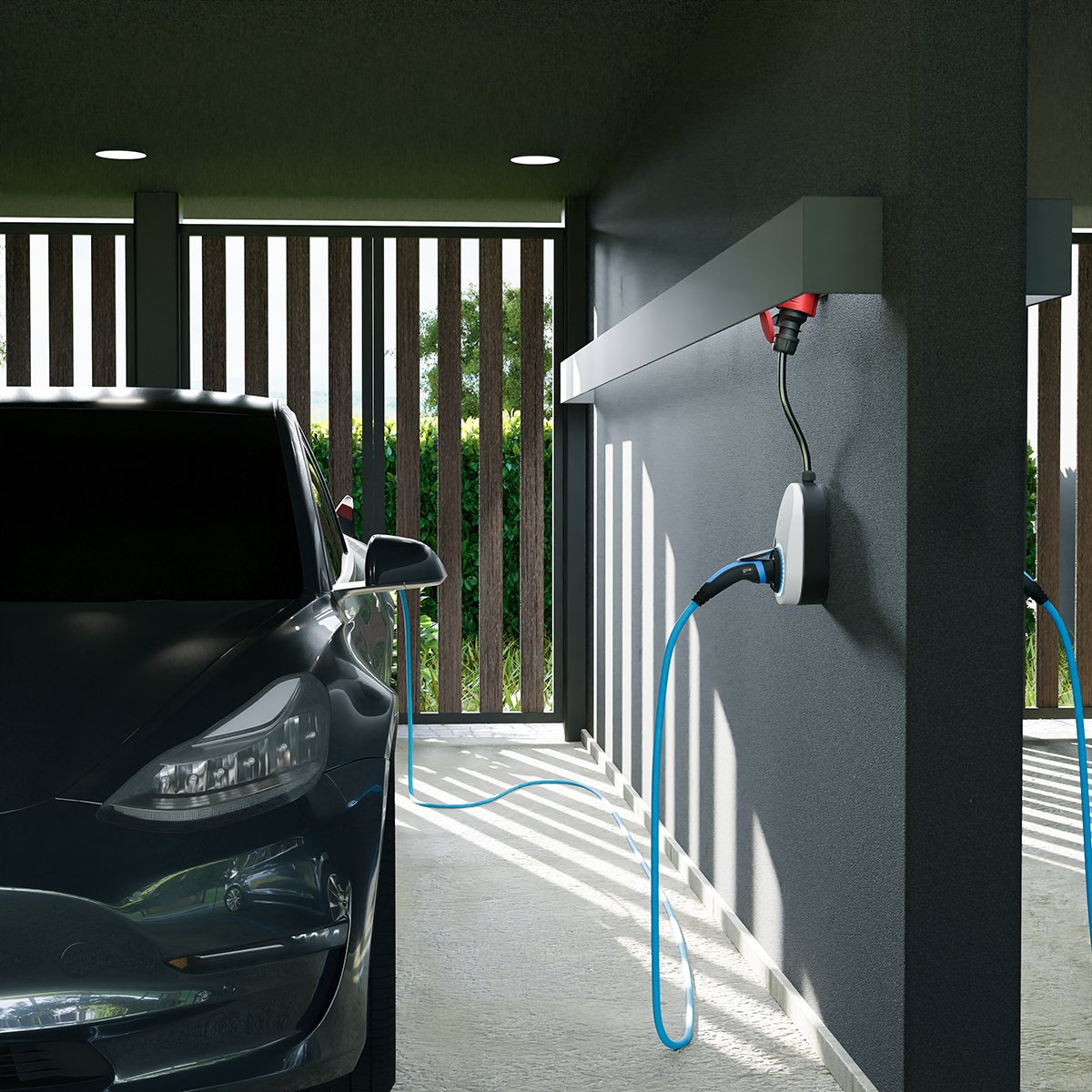

Das Laden im Eigenheim ist für viele E-Autofahrer der Inbegriff von Komfort: Statt öffentliche Ladepunkte anzusteuern, wird das Fahrzeug einfach über Nacht zu Hause aufgeladen. Gleichzeitig spart das Laden zu Hause Kosten, vor allem in Kombination mit einer Photovoltaikanlage.

Reichte früher oft eine “Einfach nur laden”-Wallbox, bedeutet eine Kundenanfrage für eine Ladelösung heute für weit mehr Planungsaufwand. Lastmanagement, PV-Anlage, besondere Anforderungen – meist kommt es schon vor der Montage auf eine fachgerechte Planung und auf die die Beachtung technischer, rechtlicher und zukunftsorientierter Aspekte an.

Die technischen Anforderungen: Basis für eine sichere Installation

Eine Wallbox ist das Herzstück jeder privaten Ladelösung. Doch die Installation ist oft kein Plug-and-Play-System. Damit alles reibungslos funktioniert, müssen bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt sein.

Netzanschluss und Leistung

Der Netzanschluss muss für die geplante Ladeleistung ausgelegt sein. Eine typische Wallbox arbeitet mit 11 kW oder 22 kW. Der normale Hausanschluss gibt in den meisten Fällen diese Leistung her und der Anschluss erfolgt ohne größeres Zutun durch den Netzbetreibers.

Wichtig: 22 kW-Systeme erfordern Vorab eine Genehmigung beim Netzbetreiber. Oft reicht aber auch die 11 kW Wallbox oder eine auf 11 kW gedrosselte 22-kW-Wallbox, denn wenn das angeschlossene Fahrzeug nur mit 11 kW laden kann, würde der Effekt einer 22 kW Wallbox verpuffen.

Absicherung und Schutz

Ein FI-Schutzschalter vom Typ B oder eine vergleichbare Fehlerstromschutzeinrichtung, die auch mit Gleichströmen umgehen kann, sind Pflicht, um Fehlfunktionen und gefährliche Überströme zu verhindern. Oftmals sind solche Schutzeinrichtung in den Wallboxen direkt verbaut. Ist das nicht der Fall muss der entsprechende FI Typ B in der Verteilung in die Stromversorgungsleitung verbaut werden.

Verkabelung

Eine sichere und zukunftssichere Verkabelung ist entscheidend. Hier sollte immer auf ausreichende Kabelquerschnitte geachtet werden. Zum einen ist hier ein Blick auf die VDE-Verordnung wichtig, aber auch in den Datenblättern der Wallbox sind oft Angaben des Herstellers des maximal anschließbaren Kabelquerschnitts verzeichnet.

Die Planung: Darauf kommt es an

Die Planung beginnt mit der Standortwahl: Soll die Wallbox in der Garage, am Carport oder an der Außenwand installiert werden? Dabei müssen bauliche Voraussetzungen wie die Zugänglichkeit der Stromversorgung, die Witterungsbeständigkeit und mögliche Erweiterungen für mehrere Fahrzeuge berücksichtigt werden. Es lohnt sicher immer auch der Blick auf das Zubehörsortiment des Herstellers, da hier oft Stelen zur freistehenden Montage zu finden sind. Auch ein Blick auf Drittanbieterprodukte wie Fertigfundament, Wetterschutzdach usw. bieten sich in der Planungsphase an.

Eine Wallbox ist ein elektrischer Verbraucher und wird somit auch montagetechnisch genauso behandelt. Neben den Herstellervorgaben müssen hier auch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen und Verordnung eingehalten werden. Die meisten Hersteller bieten für viele Anwendungsfälle die richtige Lösung selbst an oder es finden sich Zulieferer, die für eine Lösung des Problems sorgen.

Es empfiehlt sich auch bezüglich der Standortwahl, das Datenblatt der zu installierenden Wallbox in die Planung einzubinden. Hier findet man immer die maximale Betriebstemperatur und die IP-Schutzklasse, welche für die Wasser- und Stabdichtigkeit ausschlaggebend ist.

Tipp: Denken Sie an die Zukunft. Wenn heute nur ein Fahrzeug geladen werden soll, könnte in einigen Jahren eine Erweiterung auf mehrere Wallboxen erforderlich sein. Eine sorgfältige Planung des Kabelquerschnitts, der auf mehr Leistung ausgelegt ist oder z. B. Leerrohre für weitere oder dickere Kabel spart später Kosten und Zeit.

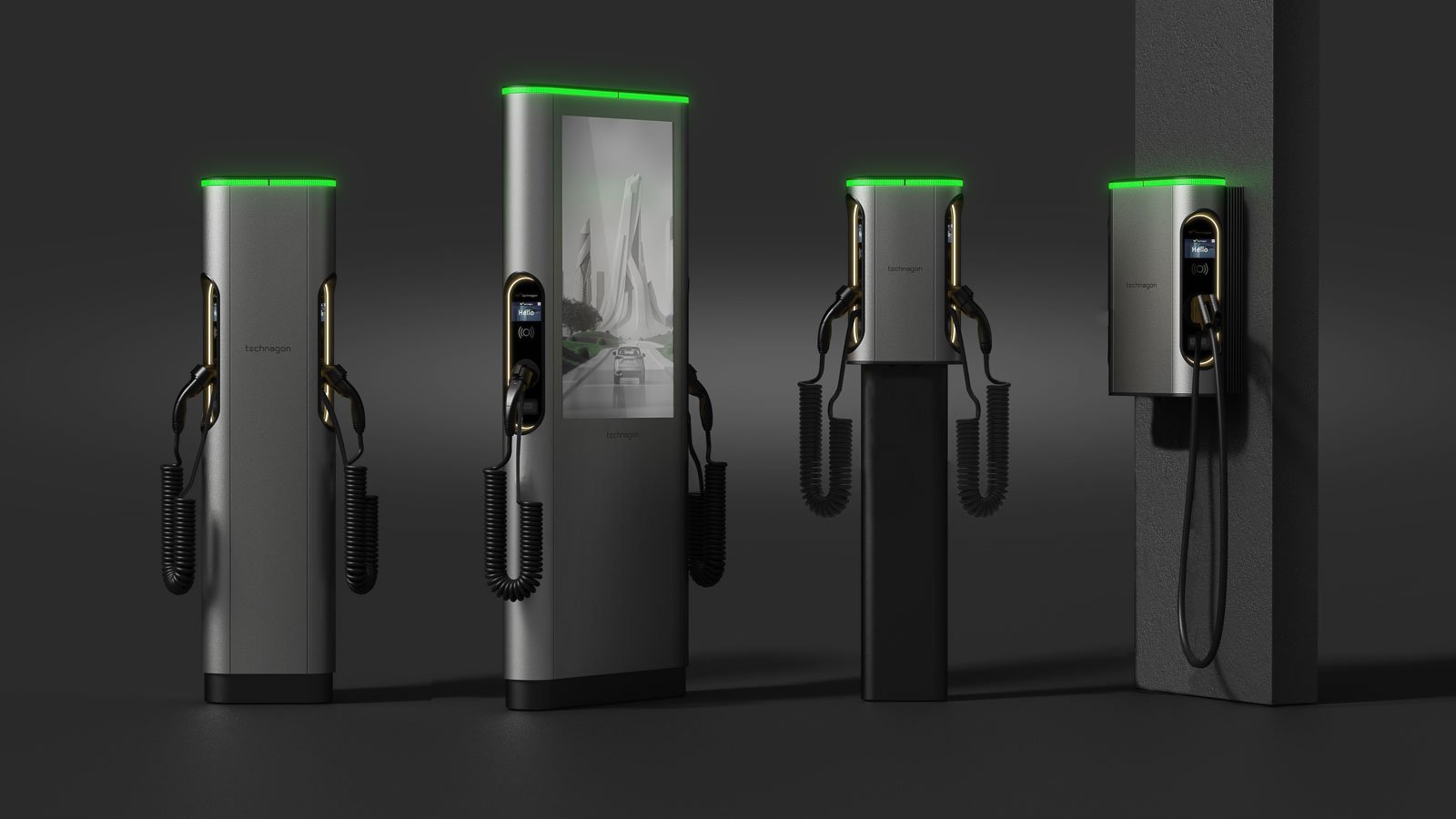

Die passende Wallbox für jeden Anwendungsfall

Moderne Wallboxen bieten weitaus mehr als nur eine Ladefunktion. Von dynamischem Lastmanagement über die Integration in Smart-Home-Systeme bis hin zur Nutzung von PV-Strom – die Auswahl ist vielfältig. Besonders beliebt sind Systeme, die sich flexibel anpassen lassen, beispielsweise durch:

- Lastmanagement: Verhindert, dass die Hausinstallation überlastet wird, indem die Ladeleistung automatisch geregelt wird.

- PV-Integration: Für Kunden mit einer Solaranlage besonders interessant, da der selbst erzeugte Strom gezielt genutzt werden kann.

- App-Steuerung: Bietet Komfort und Übersichtlichkeit – vom Lademanagement bis zur Kostenkontrolle.

- RFID-Zugangssperre: Dieses Feature ist besonders bei Wallboxen außerhalb der Garage gefragt. Der Ladevorgang an einer Wallbox mit diesem Feature wird die Ladelösung durch das Vorhalten eines Chips- oder einer Karte freigeschaltet. Ohne diese Karte fließt kein Strom.

- MID-Zähler: Der geeichte MID-Zähler ist notwendig, wenn eine Abrechnung der geladenen Energiemenge - ähnlich wie bei Tankkosten – mit dem Arbeitgeber oder dem Finanzamt erfolgen soll. Das ist zum Beispiel bei Dienstwägen von Angestellten oder Selbständigen der Fall. Wichtig: Es sollte auf jeden Fall mit dem Arbeitgeber oder dem örtlichen Finanzamt bzw. dem Steuerberater abgeklärt werden, ob eine Ladelösung mit MID-Zähler ausreichend ist.

- Eichrechtskonformität: Im Heimbereich sind die Eichrechtskonformen Wallboxen eher noch weniger verbreitet. Trotzdem sollte man diese Lademöglichkeiten kennen, da diese durch ihre Bauart eine Abrechnung gegenüber Dritten erlauben. Soll der Nachbar also ebenfalls an einer Wallbox laden können und der Ladevorgang Watt-genau abgerechnet werden, dann ist der Einsatz einer Eichrechtskonformen Ladelösung notwendig. In einigen Fällen kann die Eichrechtskonformität auch bei der Ladung eines Dienstwagens eine Rolle spielen (siehe Punkt “MID-Zähler”)

Herausforderungen und ihre Lösungen

Planer und Installateure stehen oft vor spezifischen Herausforderungen, wie die Integration in bestehende Systeme oder baulichen Einschränkungen. In solchen Fällen können folgende Ansätze helfen:

- PV-Überschussladen: Vor dem Kauf sollte darauf geachtet werden, mit welchen Wallboxen die installierte PV-Anlage kompatibel ist. Diese Wallboxen kommunizieren direkt mit dem Wechselrichter und benötigen meist keine zusätzliche Hardware. Eine beliebte Lösung sind auch Wallboxen die den vorhandenen Strom selbständig über ein Smartmeter messen und so ein wechselrichterunabhängiges PV-Überschussladen ermöglichen. Die Überschussladung realisiert der Verbund aus Smartmeter und Wallbox selbständig, so dass keine direkte Verbindung zum Wechselrichter hergestellt wird.

- Integration Heimenergiemanagementsystem (HEMS): Bei der Integration der Wallbox in ein vorhandenes Home Energy Management System - kurs HEMS - sollte darauf geachtet werden, dass nicht jede Wallbox mit jedem HEMS kommunizieren kann oder manche Wallboxen auch gar nicht für diesen Anwendungsfall ausgelegt sind. Das HEMS verlangt meist eine Schnittstelle wie z. B. RJ45 oder ModBus, weswegen darauf geachtet werden muss, dass die Ladelösung diese Anbindung bedient. Tipp: Die meistem HEMS-Hersteller schlagen kompatible Wallboxen vor, welche eine direkte Anbindung ermöglichen.

- Bauliche Maßnahmen:

Rechtliche und fördertechnische Rahmenbedingungen

Neben den technischen Anforderungen müssen auch rechtliche und fördertechnische Aspekte berücksichtigt werden:

- Vorschriften: Die Installation muss den VDE-Vorschriften entsprechen, insbesondere hinsichtlich der verbauten Schutzeinrichtungen (FI, DC-Fehlerstromschutz, Hitzeschutz, usw.

- Netzbetreiber: Egal ob 11 oder 22 kW – eine Wallbox muss beim Netzbetreiber mindestens gemeldet, ab 22 kW sogar vorab genehmigt werden. Dabei spielt nicht unbedingt die Ladeleistung des einzelnen Ladepunkts die entscheidende Rolle. Werden z. B. zwei 11 kW Wallboxen installiert, die zeitgleich mit voller Leistung laden können, sind diese ebenfalls genehmigungspflichtig.

- Förderung: Aktuelle Förderprogramme, wie die aktuell abgelaufene KfW-Förderung, erleichtern die Entscheidung pro Installation einer Wallbox. Informationen zu aktuellen. Fördermaßnahmen finden sich z. B. in unserer Förderdatenbank.

Fazit: Gut geplant ist halb geladen

Das Laden im Eigenheim bietet Kunden Komfort und Kostenvorteile – vorausgesetzt, es wird fachgerecht geplant und installiert. Für Planer und Installateure ist es entscheidend, die technischen, rechtlichen und zukunftsorientierten Anforderungen im Blick zu behalten. Mit der richtigen Vorbereitung wird jede Wallbox zu einer sicheren und nachhaltigen Investition.

Noch Fragen?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für Beratung oder spezifische Produktvorschläge!

Markus Fryzel

Alle Artikel von Markus Fryzel